La épica batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma

Alejandro Carreño T.

Una batalla memorable. Qué duda cabe. Pero antes de adentrarnos en ella y sus recovecos literarios (Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, 1343), naveguemos por sus recovecos bíblicos y la etimología de "carnal" y "cuaresma".

Contenido de la edición 01.04.2022

En todo caso, adelantemos esta pregunta puesto que, de una u otra forma, el hombre no ha dejado de pensar en estos conceptos que lucharon para la posteridad: ¿tuvo alguna repercusión moral para la humanidad esta legendaria batalla alegórica entre estos ejércitos formidables?

La etimología de "Cuaresma", del latín quadragesima, nos entrega las primeras luces sobre el sentido de la expresión. "Es tiempo de purificación y de iluminación", nos dice Jesús Castellano en su libro El año litúrgico: memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia (Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2005). Y agrega: "Este tiempo es llamado, con una terminología espiritual y sacramental, tiempo de purificación e iluminación. La palabra y la oración, el conocimiento de Cristo y la penitencia son, de hecho, capaces de purificar e iluminar al mismo tiempo [...]. El tiempo de la purificación e iluminación de los catecúmenos coincide normalmente con la Cuaresma". ¿Cuánto es el tiempo de esta "purificación e iluminación"? Quadragesima significa cuarenta días, una cifra que no responde a ninguna casualidad o capricho, pues es uno de los números bíblicos más simbólicos: "Estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta días con sus noches" (Génesis, 7:12). Entonces Noé con sus seiscientos años a cuesta, su familia y sus animales, subió a su mítica Arca. (Un viejo amigo y colega de andanzas literarias y de la vida me comentó una vez que cuando leyó que en Macondo "llovió cuatro años, once meses y dos días", el Diluvio bíblico le pareció algo más que un fuerte aguacero).

Cuarenta años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca: "Cuando Isaac tomó por esposa a Rebeca, tenía cuarenta años" (Génesis, 20:25).

Por su parte, en Deuteronomio 2:7, leemos: "durante los últimos cuarenta años el Señor, tu Dios, ha estado contigo y no te ha faltado nada".

No fue fácil la travesía por el desierto hasta la Tierra Prometida. Sabemos que Moisés vivió 120 años (Deuteronomio, 34:7), que fueron divididos en tres periodos de cuarenta años cada uno de acuerdo con las palabras de San Esteban en Hechos (7:20 a 40).

La Cuaresma, entonces, con su etimología cargada de sacra historia bíblica con todo el rigor semántico del término "sagrado", Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, la presenta defendiendo su pureza en el alegórico episodio de su clásico Libro de Buen Amor, "De la pelea que ovo don Carnal con la Quaresma" (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes): "Açercándose viene un tiempo de Dios santo, / fuime para mi tierra por folgar algún rato, / dende a siete días era Quaresma tanto / puso por todo el mundo miedo e grand' espanto" (estrofa 1067).

El autor introduce al lector en el marco religioso en el que se producirá el encuentro entre don Carnal y doña Cuaresma, episodio que, como veremos, puede comprenderse como un llamado de atención al mundo cristiano de la época que soslaya convenientemente este tiempo de "purificación e iluminación" de la Cuaresma. Mundo cristiano que incluye, por cierto, a curas, arciprestes y arzobispos, más interesados en los placeres mundanos que en "purificaciones e iluminaciones".

La palabra "carnal", del latín carnalis, comprende en todos los sentidos que le reconoce la RAE, su relación con los placeres mundanos, comenzando por el de la carne (del latín caro, carnis): "Perteneciente o relativo a la carne", nos dice el diccionario en su primera definición. Pero no la carne como parte del cuerpo humano, sino como símbolo de la debilidad física o moral. Flaqueza física o moral como la entiende Pablo en Romanos 5:5: "Mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas [...] daban frutos en nuestros miembros". Y en 5:14: "Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido al pecado".

Los otros sentidos que recoge la RAE son: "Lascivo o lujurioso"; "Perteneciente o relativo a la lujuria"; "Terrenal y que mira solamente las cosas del mundo" y "Tiempo del año que no es Cuaresma".

Una rica y variada semántica que gira en torno a "carnal", que le da vida, color y humor a un libro que en plena Edad Media crea personajes prototipos del Renacimiento, como la Trotaconventos de La Celestina o el pícaro del Lazarillo de Tormes, El Buscón o El Guzmán de Alfarache. Una obra que, además, es un mosaico por el que van y vienen diversos géneros literarios de variada temática: poemas, relatos, diálogos, ejemplos, en los que lo culto y lo popular conforman una envidiable unidad literaria.

En esta variopinta acuarela literaria que es El Libro de Buen Amor, "De la pelea que ovo don Carnal con la Quaresma", es uno de los pasajes que tiene un claro mensaje didáctico-moral en el que el bien triunfa sobre el mal. Un mensaje dirigido a una sociedad medieval fuertemente condicionada por el cristianismo y lejos aún de las luces renacentistas, que entendería la vida como la consagración del locus amoenus o del collige virgo rosa, tópicos renacentistas símbolos del placer de la vida, de vivirla ahora, en cada minuto de la existencia. Desde aquel momento el hombre jamás dejó de ser un renacentista de tomo y lomo. Y Juan Ruiz y los hombres de su tiempo vivieron también la vida sin muchas sutilezas morales que se supone eran propias de una Edad Media nacida y fundada en la espiritualidad de la fe cristiana.

Por eso este episodio de don Carnal y doña Cuaresma es un llamado a la reflexión profunda sobre el sentido de su mensaje como un tiempo de purificación e iluminación. Sobre todo a los miembros de la iglesia, amantes de la buena vida mundana y de la mesa generosa en vinos y manjares, a quienes Juan Ruiz, también representante de esta iglesia, conoce muy bien: "De mí, Santa Quaresma, sierva del Salvador, / enviada de Dios a todo pecador, / a todos los arçiprestes et clérigos con amor, / salud en Jesu Christo fasta la pasqua mayor" (estrofa 1069).

La alegoría de esta pelea entre el símbolo del mal y el símbolo del bien, se construye, precisamente, desde la mirada del hartazgo del placer pantagruélico de don Carnal y la mesura franciscana de doña Cuaresma: "De mí doña Quaresma, justiçia de la mar, / algoaçil de las almas, que se an de salvar, / a ti Carnal goloso, que te non coydas fartar, / envíote el ayuno por mí desafiar" (estrofa 1075). El desafío de doña Cuaresma a este "Carnal goloso" que nunca se harta, desarrollará en el episodio un desfile inusual, alegórico y humorístico a la vez, de los animales que pueblan la tierra y que simbolizan en ambos ejércitos la purificación e iluminación de la Cuaresma y el amor irrenunciable de don Carnal a la vida mundana y sus placeres.

Desde la estrofa 1082 ("Puso en las delanteras muchos buenos peones, / gallinas, e perdiçes, conejos, e capones"), hasta la estrofa 1092 ("Vino su paso a paso el buey viejo lindero"), no hubo un soldado de las huestes de don Carnal que rehuyese tan singular combate. Ni "ánsares, çeçinas, costados de carneros", ni "el cabrón montés con corços e torcazas". Como era de suponer, el desfile pantagruélico de las huestes de don Carnal a su mesa, y el vino bebido para acompañar la gula sin límites ("con la mucha vianda mucho vino ha bebido, / estava apesgado e estava adormido"), ahitaron sus ejércitos que fueron presa fácil para los combatientes de doña Cuaresma que lo toman prisionero en cuanto su diezmado ejército huye en franca desbandada y otros son simplemente colgados: "Troxiéronlos atados porque non escapasen, / diéronlos a la dueña ante que se aforrasen, / mandó luego la dueña, que a Carnal guardasen, / et a doña Ceçina con el toçino colgasen" (estrofa 1125).

Pero no solo don Carnal sufre con las imposiciones de doña Cuaresma. El Libro de Buen Amor es también un mensaje directo al clero, del que el propio Juan Ruiz, en su condición de Arcipreste de Hita, forma parte. Era práctica común en la época del autor que los religiosos viviesen con devoción los placeres carnales, a pesar de los intentos de la Iglesia por detener estos hábitos tan alejados de los principios religiosos de "purificación e iluminación". Práctica que el propio San Bonifacio, ya en el siglo VIII denunciaba: "de noche mantienen a cuatro, cinco o más concubinas en su cama". Y diferentes concilios a partir del de Compostela en 1056, siguiendo con el de Palencia en 1129, el de Valladolid en 1228, abogaban por la necesidad de la Iglesia de imponer el celibato y condenar con vehemencia el concubinato. La historia y la literatura nos demuestran, por el contrario, que ha sido una batalla secularmente perdida. El Concilio de Toledo de 1324 lamentaba que "se ha introducido la detestable costumbre de que vayan a comer a casa de Prelados y Grandes las mujeres livianas, conocidas vulgarmente con el nombre de soldaderas y otras que con su mala conversación y dichos deshonestos corrompen muchas veces las buenas costumbres" (Juan Eslava, diario El Mundo, 11 de octubre de 2015).

Esta inquietud de la Iglesia ante los desmanes carnales de sus miembros, Juan Ruiz la recoge en otro pasaje memorable de su obra ("Cántica de los clérigos de Talavera", Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes), que describe con su característico humor y sarcasmo la orden papal que determina el fin de estas prácticas religiosas olvidadas de la "purificación e iluminación", que deben regir los principios morales de los religiosos. Habla el arcipreste: "El papa nos envía esta costituçión" [...] (estrofa 1693), / "que clérigo nin casado de toda Talavera, / que non toviese mançeba casada nin soltera: / qualquier que la toviese, descomulgado era" (estrofa 1694). Por cierto, esta imposición no les hizo gracia ninguna a los clérigos que no quieren perder sus gozosos privilegios y piensan apelar al rey de Castilla, pues "fuemos simpre leales": "demás que sabe el rey, que todos somos carnales, / creed se ha adolesçer de aquestos nuestros males" (estrofa 1697).

Ignoro si el rey se compadeció de los "males" de curas, obispos y arciprestes, pero lo que sí Juan Ruiz nos quiere mostrar con su Libro de Buen Amor, no es apenas la eterna batalla entre don Carnal y doña Cuaresma en el contexto de la doctrina católica del bien y del mal, sino también la dialéctica valórica de ambos conceptos en las conductas cotidianas de los hombres. La figura de don Carnal anuncia con mucha anticipación la llegada del hombre renacentista, con su visión antropocéntrica del universo que hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, ha glorificado "el reino de la expansión del Ego puro", la era del narcisismo de que habla Gilles Lipovetsky en su clásico La era del vacío (1983). Vivimos la era del gozo en la que la individualidad se ha consagrado como la dueña del universo. Si ayer Nicanor Parra hablaba del endiosamiento del falo en "Los vicios del mundo moderno" (Poemas y antipoemas, 1954), hoy es lícito hablar del endiosamiento del "yo interior", anunciado por Juan Ruiz en su Libro de Buen Amor, realidad hecha literatura. O la literatura hecha realidad.

La supremacía del súper ego, evidenciada en el exacerbado individualismo del hombre de nuestro tiempo, y su inclinación natural a los placeres mundanos de la existencia, relegan los tiempos de purificación e iluminación a la épica batalla en que doña Cuaresma venció a don Carnal.

¿Cómo responderemos a la pregunta que formulamos en el primer párrafo de la columna?

ALEJANDRO CARREÑO T.

Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,

doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)

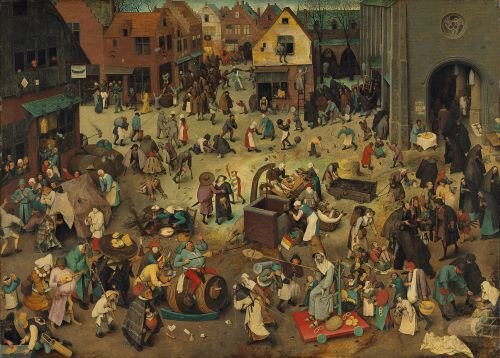

Imagen: El combate entre don Carnal y doña Cuaresma (De strijd tussen Vasten en Vastenavond)/Pieter Brueghel el Viejo. Óleo sobre tabla/ Museo de Historia del Arte de Viena, Austria.