Las aguas corrientes en el Uruguay, y otras historias saladas

Alejandro Giménez Rodríguez

Contenido de la edición 16.06.2023

El 18 de julio de 1871 el presidente Lorenzo Batlle abrió el grifo en forma de "T" en la fuente de Plaza Constitución, para que el agua fluyera entre peces, gárgolas y símbolos masónicos de mármol. Así quedaba habilitada el agua corriente en Montevideo, dando lugar a una historia que hasta hoy sigue generando capítulos.

La escasez de un recurso que dificulta una fundación

A inicios del siglo XVIII, el gobernador portugués de Colonia, Sebastián de Veiga y Cabral, informa que el agua no estaba cerca del sitio en que se levantaría la futura ciudad, diciendo que "dista a tres leguas", algo así como 14.500 metros.

Concretada la fundación de la hoy capital uruguaya entre 1724 y 1730, el agua se convierte en un preciado elemento en esa aldea. Los sectores más pobres la compraban a los aguateros, que con sus carruajes con pipas (10 litros a medio real) traían el vital elemento desde fuentes en la costera zona que por esos motivos toma el nombre de la "Aguada", en donde subsisten nombres de vías de tránsito como "Pozos del Rey".

También estaban las fuentes públicas, como la de "Quebrada de los Manantiales", en la costa norte; la ubicada en la hoy Cerrito, que dio el nombre que tuvo esa calle por el primer nomenclátor de 1730, como "de la Fuente"; las de "Mascareñas" y "de la Cruz", con bóveda y puerta, para evitar la contaminación de las aguas por las epidemias que azotaban la ciudad y los insectos; la del arroyo Canarias, a la altura de la hoy Paraguay sobre la bahía; además de la del Portón Viejo, frente a esa entrada a la ciudad, actuales 25 de Mayo y Bartolomé Mitre; y la del Rey, cercana a la actual ubicación del Teatro Solís .

Las familias pudientes tenían aljibe, como alguno que sobrevive, por ejemplo, en la Casa de los Montero, donde hoy está el Museo Romántico; y cisternas, en las que recogían agua de lluvia. El nacimiento del Uruguay como país independiente traería novedades en cuanto al acceso al agua corriente y a la eliminación de las aguas servidas, lo que era una pauta del ingreso del país en aquella primera modernización del siglo XIX.

Se inaugura el servicio y aparece la salobridad

La habilitación de la llamada "Red Arteaga" de saneamiento, en 1856, marca un hito en la preocupación por cuidar de la higiene y de la salud de los montevideanos decimonónicos.

En esa línea, el gobierno realiza en 1864 un llamado para traer agua potable a Montevideo desde los ríos Negro o Santa Lucía. Tres años más tarde el país sufría una gran sequía y se presentaron cuatro propuestas para llevar a cabo la obra.

El proyecto ganador fue el de la "Compañía de Aguas Corrientes", de los argentinos Ambrosio Lezica y Anacarsis Lanús, y el uruguayo Enrique Fynn. El informe de la Dirección General de Obras Públicas habla en 1867 de "aguas exentas casi totalmente de materias orgánicas en solución y por pasar en su curso por extracto calizo (...), excelente para la salud", al referirse a las del Santa Lucía, por lo que cabía esperar un producto adecuado para el consumo de aquellos uruguayos.

Además de la fuente de la Plaza Matriz, a que nos referimos a principios de esta crónica, se habilitaron en 1871 la de Artola- hoy Plaza de los Treinta y Tres -y la de la Plaza General Flores, ubicada en donde hoy está emplazado el Palacio Legislativo. Al año siguiente el número de fuentes subiría a ocho.

También se había habilitado la usina de bombeo a vapor de Aguas Corrientes, localidad del departamento de Canelones que nacía al mismo tiempo, con una tubería de 60 quilómetros para llevar el agua a la capital del país.

Pero en enero de 1872 empezarían los problemas. El ingeniero Danilo Ríos, que fuera gerente general de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), verdadero historiador del Ente, habla del "primer incidente de calidad del agua", cuando el 12 de ese primer mes del año el agua "amaneció con un gusto salobre, muy similar al percibido cuando se explotaban las fuentes saladas de la Aguada". Aún no había represa en Aguas Corrientes, por lo que si la marea inundaba la laguna y las bombas captaban agua salobre, se producía la salinidad.

Si bien el producto no era de la calidad prometida, el Estado respaldaba a la empresa. En un informe de una comisión de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo de mayo de 1874, se afirmaba que "el agua es de un marcado grado de pureza, y posee condiciones y características de buena agua potable".

Pero la empresa concesionaria estaba desfinanciada, por lo que dejó de prestar el servicio, que pasó en 1879 a manos inglesas, a través de la "Montevideo Waterwork Co.", algo similar a lo que había sucedido con el servicio de ferrocarriles. Pese al cambio, el problema del agua y su salinidad tendría un cambio favorable recién una década más tarde.

El primer sistema de potabilización y purificación

En diciembre de 1886 y enero de 1887 una epidemia de cólera azotó al Uruguay, la que no puede atribuirse a la situación del agua, pese a que la misma no había variado mucho. El ingeniero Ríos relata que se trataba de un agua "de color amarillo amarronado, con sabor desagradable y olor punzante", lo que se vio reflejado en la prensa de la época, por ejemplo el diario "La Razón", que habla de "mal sabor y color, siendo usada con repugnancia".

Traslado de caños a fines del siglo XIX (Archivo OSE)

Ríos consigna cual fue la solución al problema: "Las primeras unidades para potabilizar el agua se construyeron entre 1888 y 1891. A raíz de un episodio de olor y sabor en el agua corriente provocado por algas microscópicas en descomposición que ingresaron al sistema de tuberías, la Junta Económico - Administrativa presidida por Carlos María de Pena exigió a la compañía inglesa que purificara el agua. Se construyeron cuatro sedimentadores convencionales, cinco filtros lentos de arena techados y dos depósitos de agua filtrada, y se instalaron tres purificadores rotativos Anderson. Estos equipos traídos de Europa se promocionaron como un adelanto tecnológico en esa época, aduciendo que habían logrado purificar las contaminadas aguas del río Sena. Es interesante señalar que esos purificadores son todo un misterio, pues la bibliografía especializada en procesos de potabilización los ignora por completo. A partir de abril de 1891 Montevideo tuvo instalaciones de potabilización a la par de las más adelantadas del mundo".

Los inicios del nuevo siglo trajeron críticas en cuanto a las tarifas del servicio. En febrero del 1900 una manifestación en plaza Independencia con pancartas solicita "Queremos agua barata" y "No más sed", mientras el Estado audita el servicio ante lo que algunos usuarios llaman "la tiranía de la empresa inglesa".

Un informe de 1903 de una comisión controladora sentencia que "Aunque es más cara, es por mucho superior a la de otros países de América y de Europa". Habrá que esperar treinta años más para lograr la clásica pureza y el buen sabor del agua corriente uruguaya.

La construcción de la represa y el inicio de una vieja tradición nacional

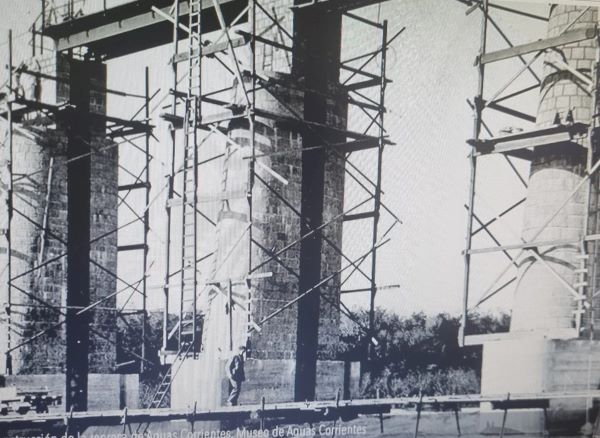

Represa de Aguas Corrientes (Archivo OSE)

El fenómeno de la marea inundando la zona de toma de las bombas, y el depósito de reserva llenándose de agua salada se repitió en varias ocasiones hasta 1933, cuando se construyó la represa de Aguas Corrientes. Al respecto, Ríos explica que "la represa interrumpe el flujo del río e impide el reflujo desde el Río de la Plata. Cabe destacar que la marea provoca fluctuaciones del nivel del río de hasta más de un metro, pero la represa no permite que el agua en ocasiones salobre, sobre todo durante los períodos de sequía, acceda al punto de captación de las bombas". Así nacía una vieja tradición de un agua corriente de buen sabor y sin riesgo para la salud.

Desde el primer batllismo se hablaba de estatizar el servicio de aguas corrientes, lo que recién se concretó en diciembre de 1952, al crearse las Obras Sanitarias del Estado (OSE), que se encargaría de los cometidos de la empresa inglesa y de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas.

Un plebiscito promovido por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y votado junto a las elecciones nacionales de noviembre de 2004 estatizó la gestión del agua, luego de algunos intentos de privatización.

En 2013 se vivió un episodio de mal olor y sabor del agua, provocado por cianobacterias, hablándose por ende de generar un plan de protección del agua de la cuenca del Río Santa Lucía y la construcción de la represa de Casupá.

Una década después, ante una crisis hídrica que está causando el deterioro de la calidad del agua para el consumo humano, algo que no sucedía hacía 90 años, volvemos a mirar a problemas de otros siglos, esos que parecen que están en el pasado pero que nos acucian en el presente.

ALEJANDRO GIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Historiador, docente, comunicador,

asesor en la Dirección Nacional de Cultura del MEC

Imagen de portada: sede de la Montevideo Waterwork Co. en la esquina de Zabala y Rincón, en la Ciudad Vieja de Montevideo/Alejandro Giménez Rodríguez