Pedro Páramo, la novela: “Soy de un pueblo que hasta el nombre ha perdido”

Alejandro Carreño T.

Contenido de la edición 22.01.2025

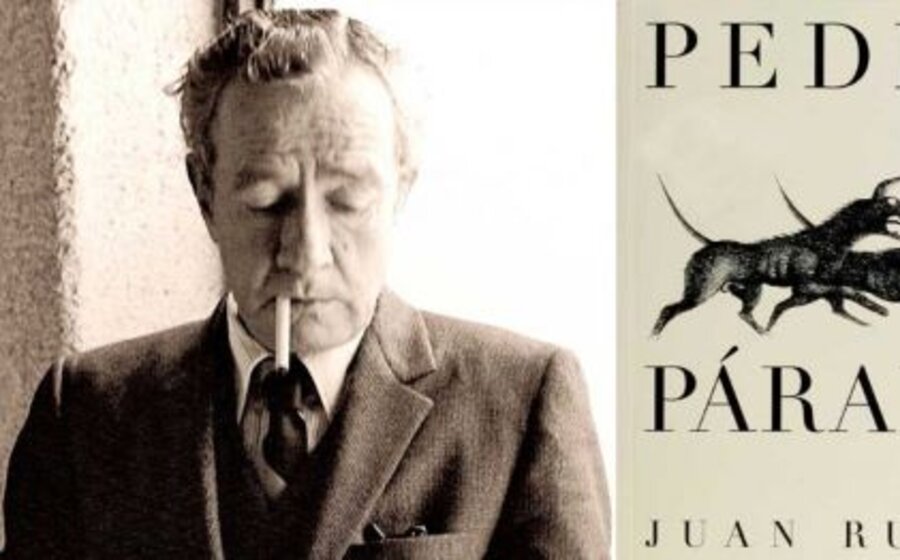

Pedro Páramo (Fondo de Cultura Económica, 1961) parece ser la novela del momento. La película estrenada en noviembre del año pasado en la plataforma Netflix y dirigida por Rodrigo Prieto, suscitó de inmediato una avalancha de comentarios en distintos medios informativos y una avasalladora publicidad de la plataforma cinematográfica en las redes sociales (algo similar a lo que ocurrió después con la serie dedicada a Cien años de soledad).

En este trabajo no hablaremos de la película, aunque aparezca citada en algunos pasajes, sino de la novela misma, cuya lectura ha resultado para muchos lectores una verdadera aventura por senderos incomprensiblemente engorrosos. Más aún, críticos relevantes y experimentados como Ali Chumacero, por ejemplo, fueron atrapados por esta tela de araña narrativa, insólita hasta ese momento en las letras latinoamericanas: "Se advierte entonces una desordenada composición que no ayuda a hacer de la novela la unidad que, ante tantos ejemplos que la novelística moderna nos proporciona, se ha de exigir de una obra de esta naturaleza. Sin núcleo, sin un pasaje central en que concurran los demás, su lectura nos deja a la postre una serie de escenas hiladas solamente por el valor aislado de cada una" (El "Pedro Páramo de Juan Rulfo", Revista de la Universidad de México, abril de 1955). Es que Pedro Páramo es una novela que no basta solo con leerla.

La crítica de Chumacero es un comentario vivo de lo que el lector de la época sintió, y lo que los sucesivos lectores han experimentado también al enfrentar la novela de Rulfo. Al igual que la familia del autor que vivía en San Gabriel, pueblo-inspiración de la Comala hecha de letras: "Me da gusto que Juan sea famoso. Pero siento que lo que escribía eran puras mariguanadas, pues yo no entiendo lo que dice del pueblo". Son los recuerdos de la sobrina segunda de Juan Rulfo, María Soledad Ramírez Vizcaíno, de lo que pensaba su abuelo sobre la novela, nos dice David Marcial Pérez en su artículo "En la tumba de Pedro Páramo. Viaje al pueblo que inspiró la obra maestra de Rulfo", El País, 14 de mayo de 2017. Es que Pedro Páramo no es una novela fácil de entender, aun después de 69 años de su publicación, cuando el tiempo recorrido ha permitido el surgimiento de nuevos lectores que crecieron con las transformaciones narrativas de la novela, que comienzan a partir de la segunda década del siglo pasado, especialmente con los narradores ingleses, pero que en América Latina no había todavía encontrado eco. Transformaciones esenciales en el modo narrativo y la disposición diegética de los hechos narrados. Gran parte de la crítica vio en su momento la novela como una secuencia de escenas, sin un hilo conductor que las uniera en una realidad temporal que fluyera como fluye el tiempo en la narración convencional, lineal, y a cargo de un narrador omnisciente que revela racionalmente el mundo al lector.

La realidad temporal es el tiempo definido, empíricamente captable, en consecuencia, por nuestra cotidiana existencia; y este tiempo no es, de ningún modo, el tiempo que está configurado en Pedro Páramo. Esta es la primera dificultad con que se encuentra el lector y por supuesto, el espectador de la adaptación de Netflix que, por lo demás, no es la primera, porque sienten la falta de una historia que se les aparezca ordenada en un tiempo que sea aprehendido por su conciencia. "Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en un plano de prometerlo todo". Así comienza la novela, con la narración en primera persona de un personaje al que no conocemos físicamente y del que ignoramos todo, incluso su nombre, el que solo sabemos al promediar la mitad de la narración, cuando descubrimos también que es el relato de un muerto a otro muerto, de Juan Preciado narrador a Dorotea. Al ser la narración un relato en primera persona, pierde la objetividad propia de la novela del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con la presencia de un narrador en tercera persona, endiosado, que opina, reflexiona y muchas veces dialoga con el propio lector, al que conduce por los recovecos de la historia.

Es el relato estructurado que extraña el lector, sumergido en un universo laberíntico que lo obliga a ser él el arquitecto de la historia. Cosa, evidentemente nada de fácil para ningún lector. Juan Preciado carece de una conciencia reflexiva porque está "metido" en la acción. Su papel detectivesco -que es el mismo nuestro- va a concluir solo cuando los hilos de la fábula, esparcidos desordenadamente por los distintos rincones del mundo de la novela, puedan ser comprendidos y percibidos en su propia coherencia interna. De este modo, y solo entonces, tendremos junto con el narrador la conciencia reflexiva necesaria para apoderarnos cabalmente de la historia, porque nuestra misión como lectores investigadores habrá concluido. Estaremos al igual que el narrador, ubicados fuera de la acción. Como lectores y también como espectadores (una de las dificultades que ofrece la película), sentimos la falta de esa conciencia reflexiva que permanezca fuera de la historia, fuera del tiempo, situada como un demiurgo, que le permita ordenar las piezas de este rompecabezas narrativo. Ese demiurgo, en mi opinión, pudo ser un narrador en Pedro Páramo, la película estrenada en Netflix en noviembre pasado.

Con certeza, estas son parte de las "mariguanadas" que don Vicente, el abuelo de la sobrina de Rulfo, pensaba de Pedro Páramo. De hecho, el término, según lo explica el Diccionario de americanismos en el sitio de la Asociación de Academias de la Lengua Española, significa en México "marihuanada", es decir, "Disparate con un alto grado de tontería". Por eso no entiende "lo que dice del pueblo". Don Vicente, como seguramente muchos mexicanos de su época, que vivieron en San Gabriel y otros que, sin vivir en él, lo conocieron, extrañan el pueblo inventado por Rulfo: Comala. Y lo más probable es que para ellos también la novela no haya sido más que "mariguanadas". Pero Rulfo vivió en San Gabriel, cuya silueta se asoma entre las sombras por la Comala de letras y de muertos: "Yo viví en un pueblo que se llama San Gabriel. En realidad, yo me considero de ese lugar. Allí pasé los años de la infancia. San Gabriel era un centro también comercial" (en Luis Harss, Los Nuestros, Sudamericana, 1971, p. 304). Pedro Páramo, la novela y la película necesitan, en mi opinión, de "explicaciones" que faciliten la comprensión de ambas lecturas, porque es un texto cuya inmanencia debe, necesariamente, abrirse fuera de sus fronteras de ficción.

Mi experiencia docente y mi convivencia por años con la novela así me lo han demostrado. No sé de nadie que haya comprendido Pedro Páramo sin una voz que cumpla ese papel de "narrador omnisciente" que explique y ordene su mundo de murmullos y de muertos. Es, a mi juicio, el desafío mayúsculo que significa llevar el texto al lenguaje cinematográfico. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la concepción del tiempo mítico en la película, si él ya es difícil de captar en el propio texto literario? Tanto para el lector como para el espectador que, en realidad, es otro tipo de lector cuando entendemos semióticamente el discurso cinematográfico, porque el tiempo de Pedro Páramo está concebido como un tiempo alejado para siempre del fluir temporal: es el tiempo que estuvo, está y estará. Es, para decirlo de una vez, el tiempo que ES. ¿Podemos imaginarnos desplazamientos temporales en un tiempo así entendido, como él se da en la novela? Y es el propio Juan Rulfo quien, consciente de las dificultades interpretativas de Pedro Páramo, nos revela la concepción del tiempo en su obra: "Imaginé al personaje. Lo vi. Después, al imaginar el tratamiento, lógicamente me encontré con un pueblo muerto. Y claro, los muertos no viven ni en el espacio ni en el tiempo. Me dio libertad eso para manejar a los personajes indistintamente. Es decir, dejarlos entrar, y después que se esfumaran, que desaparecieran" (Los Nuestros, p. 330).

Pedro Páramo es, por lo tanto, una novela que se construye sobre la base de diálogos de muertos, y los muertos viven fuera del tiempo o, mejor aún, en un tiempo que es eterno. ¿Cómo pedirle a don Vicente que entendiera lo que Rulfo "dice del pueblo"? Él es un hombre de San Gabriel y Comala, la de letras, muertos y murmullos, poco o nada tiene que ver con la tierra natal de él y del propio Rulfo. Menos con la Comala que ocupa su espacio en la geografía mexicana, en el Estado de Colima a una hora y media de San Gabriel, aunque su nombre atrae al turista por su relación con el pueblo de Pedro Páramo: "Es un pueblo blanco con palmeras, naranjos y una brisa húmeda por la cercanía de la costa. Rulfo quizá conoció el pueblo, pero solo tomó el nombre para rellenarlo después a su medida", nos dice Pérez en su mencionado artículo.

La otra Comala, la del Estado de Colima. Foto obtenida de "Imágenes" de Wikipedia

No, no fue por estas calles que Juan Preciado anduvo en busca de su padre. Ni de donde construye su narración hecha de los recuerdos de su madre reproducidos en su conciencia. Recuerdos que se identifican con el carácter edénico de Comala: "[...] Llanuras verdes. Ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con la lluvia de triples rizos. El color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel recién derramada [...]" (p. 25). ¿Habrá cambiado Comala en todos estos años? ¿Continuará oliendo a miel recién derramada? Es el pasado que emerge en su condición paradisíaca en la conciencia de este narrador a través de los recuerdos de Dolores, su madre. Es el Comala de "ayer" perdido en la lejanía del tiempo y en la vaguedad de los recuerdos.

La novela es esta conjunción de realidad y ficción que confluyen en la construcción de un universo narrativo inédito hasta ese momento en las letras latinoamericanas, y que tanto desconcierto ha provocado entre sus lectores. Adentrarse en la historia de Pedro Páramo sin un hilo de Ariadna, es quedar el lector, y el espectador, en el laberinto de ecos, murmullos y muertos que conversan en sus tumbas contiguas y reconstruyen la historia del personaje y su pueblo, reducido a voces de ultratumba que se confunden en sus recordaciones y divagaciones. En algún sentido, todos somos Juan Preciado, el hermanastro de Abundio con el que se encuentra a la entrada del pueblo, y que termina por asesinar a su padre, Pedro Páramo. "El lector intuye misteriosamente el curso oculto de la narración", comenta Luis Harss. Y agrega: "El tratamiento de los personajes y acontecimientos es estrictamente fenomenológico; estamos en un mundo de efectos sin causas, de sombras sin sustancia" (pp. 350 y 351). Discuerdo de la interpretación de Harss, porque no creo que el lector intuya el camino de la narración desde la intuición fenomenológica. La fenomenología de Husserl, como se sabe, nos dice que, desde la descripción de entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, el individuo puede captar la esencia de esas entidades que trasciende a la misma consciencia.

No es, en mi opinión, con la fenomenología que pueda aprehenderse el laberinto narrativo que es Pedro Páramo. No es una cuestión de intuición sino de análisis y reflexión, de seguir a los distintos narradores de la historia (aquí solo hemos esbozado la narración de Juan Preciado, pero hay otros tres narradores a quienes el lector debe prestar atención: el narrador básico y los narradores enmarcados Dorotea y Susana San Juan), cuyos relatos son esenciales para armar el rompecabezas de la trama. El lector debe ir atando estos cabos sueltos que se cruzan y entrecruzan en la narración, dispersos, además, en tiempos y espacios que no responden a su comprensión lineal de cómo suele entenderse una historia. Una lectura detectivesca más que una lectura intuitiva. Una lectura detectivesca que muchas veces no llega a ser aprehendida a cabalidad por sí solo, en su condición de lector tanto del texto como de la película. Recorremos, junto con Juan Preciado las calles empedradas de Comala, ese "pueblo sin ruidos", por donde ahora camina el hijo que, como Telémaco, ha ido en busca de su padre. Es el "presente" hecho de ecos. Un pueblo muerto en el que en algún lugar yace también muerto Pedro Páramo, el padre de todos y de ninguno. "Estos pueblos, dice Rulfo, son verdaderos sepulcros dedicados al culto de los muertos" (Los Nuestros, p. 325).

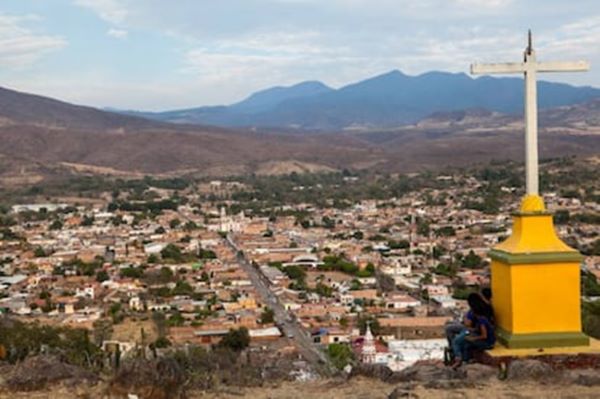

En realidad, la Comala de Pedro Páramo no ha cambiado nada. Comala es otra invención de Rulfo para situar a sus muertos. Está detenida en el tiempo imaginado por el autor. Pero hoy, por lo menos Comala, la que ocupa un lugar en la geografía de México, y San Gabriel, quieren ser la inspiración de la Comala cuya arquitectura son los ecos, los murmullos y los diálogos de muertos: la Comala de Pedro Páramo, el cacique. En mi opinión, y a la luz de la revisión de varios textos y de las propias declaraciones de Juan Rulfo, me inclino por San Gabriel como el pueblo-inspiración del mítico pueblo literario: "Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche", leemos al comenzar la novela. Y Pérez, en su citado artículo, comenta: "El puerto de Los Colimotes es una de las entradas más antiguas a San Gabriel, un paso de ganado y viajeros a pie o a caballo. Empinada, una vereda de tierra de metro y medio con huellas de herradura deja a la izquierda la sierra madre Occidental y a la derecha, el cerro viejo y el cerrito de la cruz. Debajo, se abre la puerta de entrada al Llano Grande, el pueblo de San Gabriel". El mismo pueblo de San Gabriel que hasta su nombre perdió un día, pasándose a llamar durante décadas Venustiano Carranza. Como señala Sara Brito en su artículo "La tierra mítica de Rulfo", Cinco Días, del 9 de septiembre de 2005, en algunos mapas aún aparece con este nombre. Con razón Rulfo decía que era de un pueblo que hasta el nombre había perdido.

San Gabriel visto desde el cerrito de La Cruz. Foto de Oswaldo Ramírez obtenida del texto de David Marcial Pérez

Sesenta y nueve años después, parodiando el artículo de Sara Brito, "las calles de San Gabriel son a mediodía 'el pueblo sin ruidos' a donde llega Juan Preciado al inicio del libro". Y también nosotros. Y todos los lectores que emprenderán la ardua tarea de caminar por las calles empedradas de Comala, buscando también a Pedro Páramo entre los recuerdos, los ecos y los murmullos. Y pasar, como dice Brito, "por la casa de la calle Hidalgo donde vivió el niño Juan Rulfo, a la casa de Eduviges Dyada, donde llega Juan Preciado al inicio de la novela, al templo de La sangre de Cristo, desde cuyas campanas se anuncia la muerte de Susana San Juan, o el portal del Señor Âscar Villa, en la plaza del Templo Mayor, a donde los domingos bajaban desde Apango los indios 'con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo".

Pero, lector: que no lo vayan a matar los murmullos, como a Juan Preciado.

ALEJANDRO CARREÑO T.

Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,

doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)

Imagen de portada: archivo